小作文正式发布qq截图,双击文尾“阅续原句”调阅全篇

研究背景

急性B淋巴细胞白血病(B-ALL)是儿童时期最常见的血液系统恶性肿瘤。门冬酰胺酶则是治疗儿童B-ALL的一线化疗药物[1]。但该药物易引发一系列严重不良反应,其中就包括门冬酰胺酶相关胰腺炎(AAP)。AAP患者通常表现出类似急性胰腺炎的症状,如腹痛、恶心、呕吐和发热等。AAP在儿童和青少年中尤为多见,是中断或停止使用门冬酰胺酶治疗B-ALL的主要原因之一。

AAP的发生不仅与药物本身毒性有关,还可能与多种基因变异密切相关,尤其是PRSS1、SPINK1、CPA1等[2]。然而,目前针对儿童ALL患者进行胰腺炎致病基因筛查而非标准规定活动,可能导致某些患儿对门冬酰胺酶的耐受性被低估,AAP风险增加。此外,携带胰腺炎相关遗传易感因素的儿童ALL患者较为罕见,也极大限制了医学对特定基因变异在AAP发生以及ALL治疗中作用的深入理解。

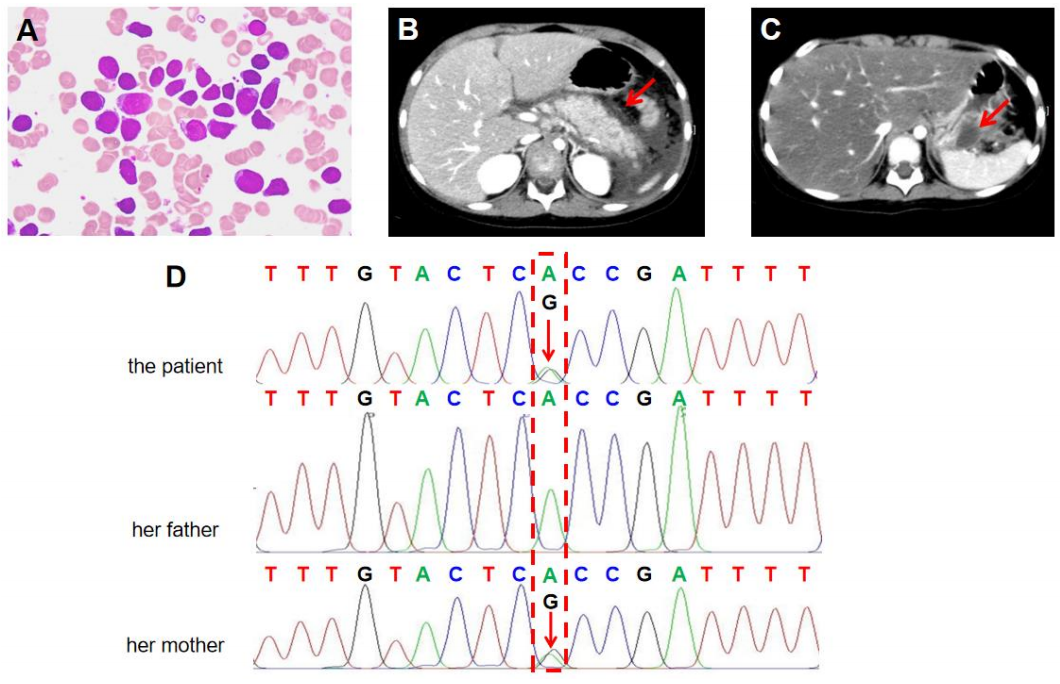

研究内容 B-ALL的诊断

B-ALL治疗及AAP的发生 基因筛查

利用全外显子测序、Sanger测序,研究人员最终确定患儿及其母亲均携带SPINK1 c.194+2T>C杂合变异(PVS1, PS1)。然而,患儿母亲身体健康,否认胰腺炎、血液系统疾病相关病史。因此,SPINK1 c.194+2T>C变异虽未直接导致患儿出现胰腺炎,但在其接受门冬酰胺酶治疗期间,这一基因变异极大地增加了患儿发生AAP的风险。

研究小结

这一研究不仅深化了对门冬酰胺酶相关胰腺炎发病机理的理解,更提示临床:基因背景差异可能导致不同患者对同一治疗方式反应各异。在儿童ALL治疗中,应重视遗传因素对AAP风险的影响,尤其是在特定高风险人群中,基因筛查可作为评估患者治疗风险、规避副作用、优化治疗方案的有力工具,助力临床在疗效和安全性之间找到最佳平衡点,更好地保护儿童ALL患者的健康。

分类学术论文 [1] Hijiya N, van der Sluis IM. Asparaginase-associated toxicity in children with acute lymphoblastic leukemia. Leuk Lymphoma. 2016;57(4):748-757. [2] Liu C, Yang W, Devidas M, et al. Clinical and Genetic Risk Factors for Acute Pancreatitis in Patients With Acute Lymphoblastic Leukemia. J Clin Oncol. 2016;34(18):2133-2140.